Wärmequellen

Luft

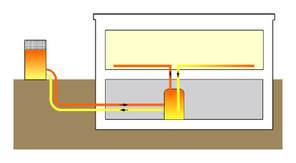

Durch die Sonne erwärmte Luft ist überall  vorhanden. Wärmepumpen holen selbst bei -18° Celsius noch genügend Wärme aus der Außenluft. Luft als Wärmequelle hat allerdings den Nachteil, dass sie dann am kältesten ist, wenn am meisten Heizwärme benötigt wird. Es gelingt zwar, ihr noch bei -18° Celsius Wärme zu entziehen, die Leistungszahl der Wärmepumpe geht jedoch zurück.

Deshalb wird vielfach eine Kombination mit einem zweiten Wärmeerzeuger angestrebt, der während der kurzen, besonders kalten Zeit im Jahr die Heizung unterstützt. Ein besonderer Vorteil ist die einfache Installation der Luft-Wärmepumpe, denn umfangreiche Erdreicharbeiten oder Brunnenbohrungen entfallen.

Sonderanwendung: Die Nutzung von Abluft aus z.B. Industrie, Landwirtschaft, Friseursalons und Gastronomie kann für die Wärmepumpe genutzt werden.

vorhanden. Wärmepumpen holen selbst bei -18° Celsius noch genügend Wärme aus der Außenluft. Luft als Wärmequelle hat allerdings den Nachteil, dass sie dann am kältesten ist, wenn am meisten Heizwärme benötigt wird. Es gelingt zwar, ihr noch bei -18° Celsius Wärme zu entziehen, die Leistungszahl der Wärmepumpe geht jedoch zurück.

Deshalb wird vielfach eine Kombination mit einem zweiten Wärmeerzeuger angestrebt, der während der kurzen, besonders kalten Zeit im Jahr die Heizung unterstützt. Ein besonderer Vorteil ist die einfache Installation der Luft-Wärmepumpe, denn umfangreiche Erdreicharbeiten oder Brunnenbohrungen entfallen.

Sonderanwendung: Die Nutzung von Abluft aus z.B. Industrie, Landwirtschaft, Friseursalons und Gastronomie kann für die Wärmepumpe genutzt werden.

Wasser

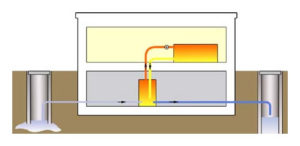

Grundwasser ist ein guter Speicher von Sonnenwärme. Selbst an kältesten Wintertagen hält es eine konstante Temperatur von + 8° Celsius bis + 12° Celsius. Darin liegt der Vorteil: Aufgrund des gleichbleibenden Temperaturniveaus der Wärmequelle ist die Leistungszahl der Wärmepumpe das ganze Jahr günstig.

Leider steht Grundwasser nicht überall ausreichend und in geeigneter Qualität zur Verfügung. Aber dort, wo es möglich ist, lohnt sich der Einsatz. Die Nutzung von Grundwasser muss durch die zuständige Behörde (im allgemeinen das Wasserwirtschaftsamt) genehmigt werden.

Für die Wärmenutzung ist ein Saugbrunnen und ein Schluck- oder Sickerbrunnen zu erstellen. Auch Seen und Flüsse eignen sich zur Wärmegewinnung, denn sie wirken ebenfalls als Wärmespeicher.

Sonnenwärme. Selbst an kältesten Wintertagen hält es eine konstante Temperatur von + 8° Celsius bis + 12° Celsius. Darin liegt der Vorteil: Aufgrund des gleichbleibenden Temperaturniveaus der Wärmequelle ist die Leistungszahl der Wärmepumpe das ganze Jahr günstig.

Leider steht Grundwasser nicht überall ausreichend und in geeigneter Qualität zur Verfügung. Aber dort, wo es möglich ist, lohnt sich der Einsatz. Die Nutzung von Grundwasser muss durch die zuständige Behörde (im allgemeinen das Wasserwirtschaftsamt) genehmigt werden.

Für die Wärmenutzung ist ein Saugbrunnen und ein Schluck- oder Sickerbrunnen zu erstellen. Auch Seen und Flüsse eignen sich zur Wärmegewinnung, denn sie wirken ebenfalls als Wärmespeicher.

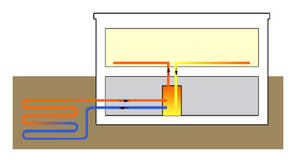

Erdreich mit Erdreichkollektor

In Tiefen von 1,20 bis 1,50m bleibt die Erde auch an kalten Tagen warm genug, um Wärmepumpen wirtschaftlich betreiben zu können. Voraussetzung ist allerdings, dass ein entsprechend großes Grundstück zur Verfügung steht, um ein Rohrschlangensystem (üblicherweise aus Kunststoff) zu verlegen, das die Erdwärme aufnimmt.

Durch die Rohre fließt ein umweltfreundliches Solegemisch, das nicht einfrieren kann und die aufgenommene Wärme zum Verdampfer der Wärmepumpe leitet. Als Faustregel gilt: Man braucht 2 bis 3 mal soviel unversiegelte Erdreichfläche wie die zu beheizende Fläche.

Wichtig auch: Je feuchter der Boden, um so höher ist die Entzugsleistung.

auch an kalten Tagen warm genug, um Wärmepumpen wirtschaftlich betreiben zu können. Voraussetzung ist allerdings, dass ein entsprechend großes Grundstück zur Verfügung steht, um ein Rohrschlangensystem (üblicherweise aus Kunststoff) zu verlegen, das die Erdwärme aufnimmt.

Durch die Rohre fließt ein umweltfreundliches Solegemisch, das nicht einfrieren kann und die aufgenommene Wärme zum Verdampfer der Wärmepumpe leitet. Als Faustregel gilt: Man braucht 2 bis 3 mal soviel unversiegelte Erdreichfläche wie die zu beheizende Fläche.

Wichtig auch: Je feuchter der Boden, um so höher ist die Entzugsleistung.

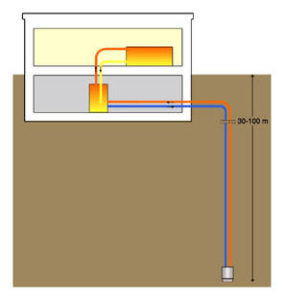

Erdreich mit Erdwärmesonden

Weniger Platzbedarf benötigen vertikale  Erdwärmesonden, die mit einem Bohrgerät bis 100 Meter tief ins Erdreich eingesetzt werden. Erdwärmesonden bestehen aus einem Sondenfuß und endlosen, vertikalen Sondenrohren aus Polyethylen-Kunststoffart.

Wie bei dem Erdreichkollektor zirkuliert in dem Kunststoff-Rohrsystem ein Solegemisch, welches dem Erdboden die Wärme entzieht. Die Entzugsleistung ist von den Bodenbeschaffenheiten abhängig, auch hier gilt: Je feuchter der Boden, desto höher ist die Entzugsleistung.

Je nach Wärmepumpe und Bodenbeschaffenheit werden mehrere Erdwärmesonden zu einer Anlage zusammengeschaltet. Die Anlagen sind anzuzeigen und ggf. bei der Unteren Wasserbehörde genehmigen zu lassen.

Erdwärmesonden, die mit einem Bohrgerät bis 100 Meter tief ins Erdreich eingesetzt werden. Erdwärmesonden bestehen aus einem Sondenfuß und endlosen, vertikalen Sondenrohren aus Polyethylen-Kunststoffart.

Wie bei dem Erdreichkollektor zirkuliert in dem Kunststoff-Rohrsystem ein Solegemisch, welches dem Erdboden die Wärme entzieht. Die Entzugsleistung ist von den Bodenbeschaffenheiten abhängig, auch hier gilt: Je feuchter der Boden, desto höher ist die Entzugsleistung.

Je nach Wärmepumpe und Bodenbeschaffenheit werden mehrere Erdwärmesonden zu einer Anlage zusammengeschaltet. Die Anlagen sind anzuzeigen und ggf. bei der Unteren Wasserbehörde genehmigen zu lassen.